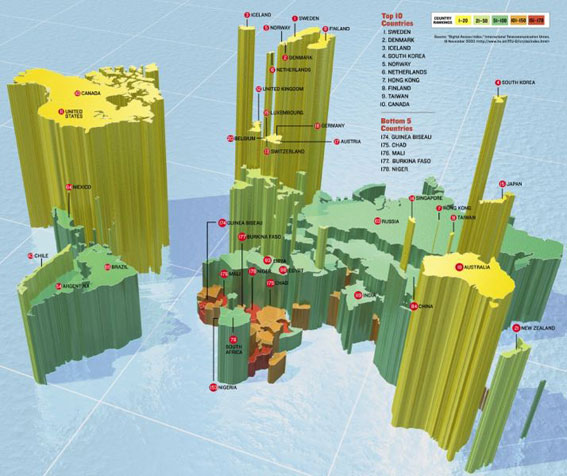

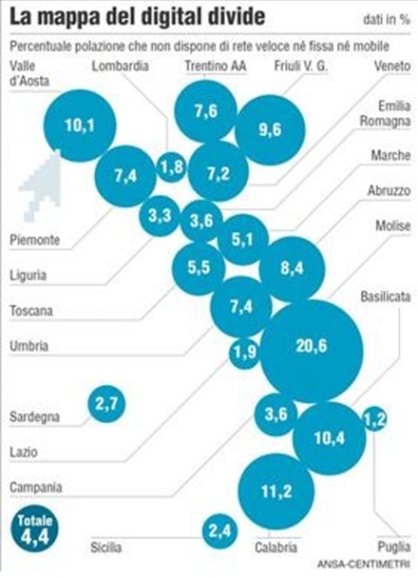

Sono ormai anni che, in Italia, si parla di digital divide, il gap strutturale e cognitivo che posiziona il nostro paese molto indietro non solo rispetto ai principali partners europei, ma spesso e volentieri anche rispetto a piccole nazioni, come le repubbliche baltiche.

Questo gap si manifesta sia, appunto, nel rapporto tra l’Italia ed altri paesi, sia all’interno del paese stesso, come discrimine tra chi sa e può accedere all’uso delle tecnologie digitali, e chi invece non sa e/o non può accedervi.

Ciò del resto non stupisce, considerando che il nostro paese, da vent’anni e più, è sostanzialmente incatenato ad una cultura tvcentrica, la cui modalità broadcast torna utile ad una classe dirigente sempre più traballante – oltre ad essere funzionale agli interessi personali di uno dei suoi maggiori esponenti. La classe dirigente italiana – tutta, non solo il ceto politico – è infatti caratterizzata dalla spinta alla conservazione, non certo all’innovazione.

In ogni campo, sia esso economico, amministrativo o culturale, consolidate elités si adoperano essenzialmente al fine della propria conservazione, della perpetuazione delle proprie posizioni di potere, opponendo in varie forme resistenza ad ogni cambaimento che possa metterle in discussione.

In questo quadro, non stupisce quindi che la Rete italiana sia oggi tecnologicamente indietro, per capacità di trasmissione dati e per penetrazione, né che la Pubblica Amministrazione permanga in una condizione di arretratezza straordinaria, rispetto persino alla ripetutamente conclamata volontà di attuarne la digitalizzazione.

Ovviamente, la questione fondamentale è che l’Italia non ha un sistema-paese.

In Italia, né la politica né l’imprenditoria sono capaci di governare i processi di trasformazione, che vengono costantemente subiti, al più inseguiti. Comunque sempre affrontati in una prospettiva di corto respiro, spesso con l’unico obiettivo di trarne il maggior vantaggio (economico, clientelare), nel minor tempo possibile.

Se, dunque, il nostro è strutturalmente un paese non al passo dei tempi – per non parlare, ovviamente, della sua scarsissima capacità d’innovazione – va da sé che il digital divide presenti anche un’altra faccia, per noi particolarmente grave: l’impatto scarso o nullo che le tecnologie digitali hanno sul comparto artistico e culturale.

Questo ulteriore gap si presenta, come è ovvio, su più livelli.

Sul piano delle politiche pubbliche, ad esempio, la distanza tra ciò che si potrebbe fare e ciò che effettivamente si fa è abissale. E non parlo soltanto, ad esempio, di un sistema di monitoraggio in tempo reale dell’area archeologica di Pompei, ma di cose più terra-terra, come prenotare online una visita al Colosseo…

Non esiste una vera rete museale digitalizzata, e certo il continuo succedersi di Ministri al MiBAC, il più delle volte piazzati lì solo perchè rimasti col cerino in mano alla fine della spartizione delle poltrone che contano, di sicuro non aiuta lo sviluppo di politiche coerenti e durature. Così facendo, infatti, ci si autocondanna ad un perenne tamponare le emergenze quotidiane, senza alcuna idea (e tantomeno alcuna iniziativa) per invertire la tendenza.

Lo scorso mese di Febbraio si è tenuta a Firenze l’edizione 2014 di Museums and the Web, una conferenza internazionale dedicata al rapporto fra musei e i luoghi della cultura da un lato e nuovi paradigmi della cultura digitale dall’altro: social media, mobile tour, realtà aumentata. Sarebbe auspicabile che non si risolvesse all’italiana, con le idee, le esperienze ed i contributi emersi, destinati a restare chiacchiere tra addetti ai lavori, senza mai andare ad incidere sulle pratiche reali, sugli orientamenti ed i provvedimenti legislativi.

In questo caso, come suggerisce il titolo, oggetto dell’incontro erano piuttosto i possibili rapporti tra il mondo della cultura e quello degli affari. Anche qui, c’è da augurarsi che entrare in contatto con esperienze diverse, dica qualcosa non solo agli amministratori pubblici, locali e nazionali, ma anche all’imprenditoria italiana, che anche in questo settore sconta un ritardo culturale straordinario, caratterizzandosi ancora una volta soprattutto per un approccio conservatore e/o parassitario.

Per il mondo dell’impresa italiana, infatti, il top della modernità è ancora il liet-motiv della cultura come petrolio dell’Italia.

Come scriveva recentemente Marco Bazzini, direttore uscente del Centro Pecci di Prato, “tutta la discussione intorno ai nostri spazi culturali da ormai troppo tempo si è limitata al problema del pubblico, a come attrarlo soprattutto come turista. (…) Sembra quasi che siano i visitatori a dover soddisfare i bisogni del museo, arrivare in massa e consumare l’offerta, e non questo i bisogni delle persone, come invece credo dovrebbe essere. Si ragiona ancora troppo in termini di consumatori e non di partecipanti, come invece la cultura e l’arte dovrebbero fare.”

Tutto ciò, inevitabilmente, si riflette a cascata sui livelli più bassi: gli artisti, i piccoli operatori culturali. Che non solo pagano la mancanza assoluta di politiche strutturali, nonché di un articolato sistema culturale del paese, ma a loro volta rischiano di impantanarsi in vecchi modelli di produzione, destinati a marginalizzarli sempre più.

In particolare, ci sono alcuni segmenti in cui, a parte le solite punte d’eccellenza, si rischia di perdere il treno.

Penso ad esempio al settore del design, che nel nostro paese ha una tradizione di straordinario livello, sia come progettazione che come realizzazione, che senza il necessario guizzo potrebbe non agganciare il fenomenale trend innovativo legato alla diffusione delle stampanti 3D.

Penso al settore della videoarte, che potrebbe ammuffire nella sua nicchia, senza fare il balzo verso la contaminazione di linguaggi e canali altri – mentre un videoartista come Steve McQueen vince l’Oscar per il cinema…

Se, insomma, non cogliamo nemmeno l’occasione che la crisi porta con sé, approfittandone per abbandonare vecchie pratiche e modelli ormai logori, puntando invece le nostre chances sull’innovazione, rischiamo davvero di fare la fine di Pompei. Un paese che si sgretola giorno dopo giorno, continuando a perdere terreno, mentre il resto del mondo va avanti.

Possiamo e dobbiamo, invece, tornare ad essere innovatori.

autore: Enrico Tomaselli