Dopo alcune prove incolori, Woody Allen attua un subitaneo processo di rinnovamento e così il suo arsenale creativo cambia radicalmente. I punti nodali, evidenti, di questo riassesto artistico riguardano la sua New York, sostituita con la meno nevrotica Londra e il suo Jazz, rimpiazzato dalla lirica. Sulle note di Donizetti e Verdi, il regista ci regala un altro film degno della sua filmografia, riportandosi su degli standard sicuramente più alti di “Melinda e Melinda”, ultimo film newyorkese. Lo stile asettico e i tempi filmici hanno perso il passo cinefilo dell’Allen d’una volta, forse può darsi che nella sua Manhattan sentisse di più l’influenza stilistica del vecchio continente. Ma l’ultimo lavoro “Match Point” è caratterizzato da un’indubbia (e ritrovata ) ispirazione che porta di nuovo sul proscenio internazionale uno dei più grandi cineasti viventi.

Dopo alcune prove incolori, Woody Allen attua un subitaneo processo di rinnovamento e così il suo arsenale creativo cambia radicalmente. I punti nodali, evidenti, di questo riassesto artistico riguardano la sua New York, sostituita con la meno nevrotica Londra e il suo Jazz, rimpiazzato dalla lirica. Sulle note di Donizetti e Verdi, il regista ci regala un altro film degno della sua filmografia, riportandosi su degli standard sicuramente più alti di “Melinda e Melinda”, ultimo film newyorkese. Lo stile asettico e i tempi filmici hanno perso il passo cinefilo dell’Allen d’una volta, forse può darsi che nella sua Manhattan sentisse di più l’influenza stilistica del vecchio continente. Ma l’ultimo lavoro “Match Point” è caratterizzato da un’indubbia (e ritrovata ) ispirazione che porta di nuovo sul proscenio internazionale uno dei più grandi cineasti viventi.

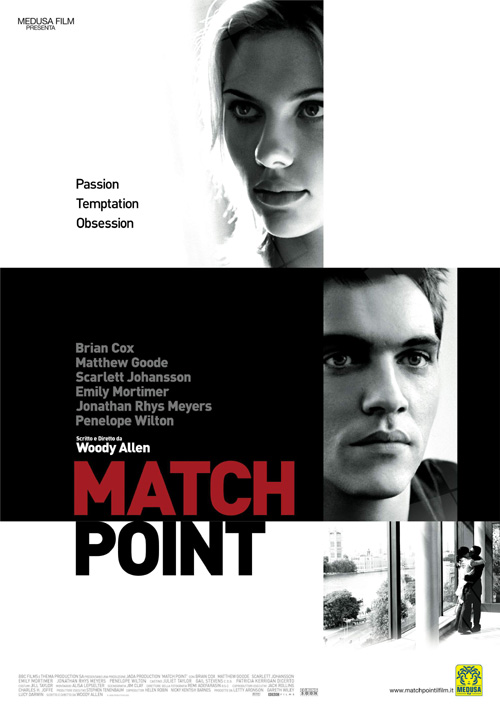

Già nominato ai Golden Globe, il film prodotto dalla Bbc sta riscuotendo successi al box office e conta non poche esaltazioni sperticate da parte di molti critici.

La pellicola merita tutte queste attenzioni perchè il lavoro è riuscitissimo, un nuovo capitolo della sua concezione esistenziale all’insegna del disincanto più marcato.

Il protagonista Jonathan Rhys-Meyers è Chris Wilton, tennista fallito con ambizioni da scalatore sociale, che sembra riprendere la figura di un Raskolnikov post-moderno afflitto più dalle passioni che dai dilemmi filosofici. Lo sguardo vitreo e le pose da ragazzino di origini umili rendono la sua interpretazione convincente nel dipingere un personaggio sgradevole ed arrivista. É però il Caso, la fortuna il vero elemento prominente che per tutto il racconto emerge inesorabile e, forse, con troppo insistenza. Lo stesso titolo che fa riferimento al momento più decisivo di una partita di tennis, ricorda la componente dell’imprevedibilità che cambia radicalmente il destino degli esseri umani. Lo sguardo smagato dell’autore si sofferma sulla stessa tematica del precedente “Crimini e Misfatti”, riuscendo a non cadere nell’errore di “rifare” lo stesso film, ma un’opera molto distante. C’è molta più corporeità e questo si deve soprattutto ad una maestosa Scarlett Johansson che, nella parte di Nola Rice, rappresenta un fulcro drammatico di notevole importanza, nonostante la sua giovane età. La sua mimica sembra la figlia più diretta delle nevrosi dell’Allen vecchia maniera, forse perché è l’unico personaggio americano tra tutti, o forse perchè è quella che è riuscita di più conciliare la sua indole fracassona e la malinconia del sottotesto. La sua Nola è un insieme di istinto e sensualità che preparano con cura la deflagrazione della parte finale, in cui il delitto porta il ritmo delle scene conclusive su emozioni thrilling e sensi di colpa debitori, in qualche misura, del maestro Hitchcock.

Il momento più alto è quello del colloquio tra il carnefice e le sue vittime, in cui si rintraccia l’inequivocabile accenno alla tragedia (greca) dell’uomo che espone le sue ragioni di fronte all’inestricabile trama degli eventi avversi, con tanto di citazione sofoclea (è uno degli aforismi favoriti da Allen).

Però non è un capolavoro. La freddezza e il distacco del grigiore londinese non consegnano al film il prisma di un’opera cinematografica di grandezza assoluta e, forse per questo, avrà anche più consensi. La fotografia mainstream di Remi Adefarasin e la sostanziale prevedibilità dei contenuti, frenano il respiro di cui avrebbe bisogno l’ultimo lavoro di Allen. É vero che la morale impartita e il colpo di scena sono due componenti di pregevole fattura che fanno lasciare la sala con grande soddisfazione, ma non c’è la giusta ambiguità sottesa e gli ingranaggi troppo oleati della macchina drammatica rendono, in definitiva, un messaggio manicheo. Non è però giusto stroncare questa ottima pellicola, ulteriore prova che il genio neo-settantenne sa reinventarsi ancora. Questa capacità gli garantisce un futuro di nuove produzioni, senza restrizioni creative.

Autore: Roberto Urbani