Mancava pochissimo alla scoperta dell’America, quando Leonardo da Vinci iniziava i suoi studi sulla proiezione per il tramite di lenti, mettendo a punto la sua camera oscura. É il primo salto in avanti, dall’epoca delle ombre cinesi, nell’applicazione della tecnica per la riproduzione di immagini in movimento, anche se poi si dovrà attendere il ‘600 per arrivare alla lanterna magica.

Ma è solo nell’800, che con i fratelli Lumière si entra davvero nell’età matura dell’immagine in movimento. Il cinema, apre una rivoluzione culturale profonda, che a distanza di due secoli è ancora in piena, tumultuosa attuazione.

L’avvento delle tecnologie digitali, però, interviene all’interno di questo processo rivoluzionario come un elemento di ulteriore accelerazione, ed al tempo stesso di ridefinizione della sua natura. L’immagine in movimento diviene pervasiva. Ed i confini tra i vari media si fanno sempre più labili, non solo sotto il profilo dei canali di distribuzione, ma anche sotto quello delle tecniche di produzione.

Di questa rivoluzione culturale, legata all’immagine in movimento, sicuramente il baricentro è stato (ed è tutt’ora) la televisione. É stato il primo media visivo che, grazie ad una diffusione capillare, ha raggiunto un pubblico di massa con il suo messaggio, e lo ha fatto in modo – appunto – assolutamente pervasivo: la televisione non richiede una azione di mobilità, come il cinema, ma raggiunge ciascuno nella sua propria casa, ed è perennemente attiva (da decenni, ormai, le trasmissioni sono ininterrotte, h24).

Ma per la sua propria natura, la televisione determina soprattutto la nascita di nuove forme del linguaggio visivo; dopo quella narrativa o documentale del cinema, una nuova grammatica ed una nuova sintassi dell’immagine in movimento vedono la luce.

Non molto dopo, soprattutto quando arrivano sul mercato i primi dispositivi di acquisizione video portatili, comincia anche la ricerca artistica, sperimentale ed estetica, sul media tele-visivo – e quindi, inevitabilmente, sul suo linguaggio.

Nella sua prima fase, la videoarte è soprattutto sperimentazione percettiva: gli artisti lavorano molto sulla distorsione del segnale o dell’immagine, esplorando le possibilità del mezzo oltre il suo utilizzo convenzionale. Ovvero introducono il mezzo televisivo in un contesto artistico, come comincia a fare ad esempio Nam June Paik, convenzionalmente considerato il padre della videoarte. Dalla seconda metà degli anni ‘60, di qua e di là dell’Atlantico, artisti come Paik, Godfrey Reggio, Jasia Reichardt, Vito Acconci, Wolf Khalen, lavorano sul/col media video, sostanzialmente destrutturandone il linguaggio. La cesura tra i due momenti, rimane comunque pressochè totale.

Nella sua prima fase, la videoarte è soprattutto sperimentazione percettiva: gli artisti lavorano molto sulla distorsione del segnale o dell’immagine, esplorando le possibilità del mezzo oltre il suo utilizzo convenzionale. Ovvero introducono il mezzo televisivo in un contesto artistico, come comincia a fare ad esempio Nam June Paik, convenzionalmente considerato il padre della videoarte. Dalla seconda metà degli anni ‘60, di qua e di là dell’Atlantico, artisti come Paik, Godfrey Reggio, Jasia Reichardt, Vito Acconci, Wolf Khalen, lavorano sul/col media video, sostanzialmente destrutturandone il linguaggio. La cesura tra i due momenti, rimane comunque pressochè totale.

La televisione resta un media dal linguaggio, per quanto innovativo rispetto al recente passato, comunque ingessato; mentre la videoarte sperimenta nuove strade, senza che il suo linguaggio visivo si riverberi in alcun modo sul mass-media televisivo.

L’irruzione del digitale è però il fattore di svolta, che si proietta sull’intero universo dell’immagine in movimento, rivoluzionandolo profondamente sotto ogni profilo.

Nel cinema, l’industria degli effetti speciali compie un grande balzo in avanti (a partire dal famoso bullet time effect di Matrix, sino ad un intero film come Gravity), mentre tutto il processo produttivo – dalla post-produzione prima, la distribuzione e persino il girato poi – vira verso l’uso delle tecnologie digitali.

Ancora più forte ed evidente, l’impatto sul mezzo televisivo, particolarmente visibile nell’uso di sovraimpressioni di grande effetto in real-time, e persino – negli ultimi anni – nella realizzazione di scenografie virtuali o cangianti (si pensi a trasmissioni come Superquark e Ulisse, o come Che tempo che fa e L’eredità).

Contemporaneamente, la crescita impetuosa del web proietta sullo scenario un nuovo attore, che a sua volta crea un suo proprio linguaggio visivo, le cui regole valicano i confini del media.

La straordinaria potenza rivoluzionaria del digitale non risiede però semplicemente nelle sue ricadute sugli strumenti di produzione (hardware e software), ma soprattutto nella reductio ad unum della tecnologia finale di distribuzione; la convergenza dei diversi media ne è conseguenza ineluttabile.

La codifica binaria di qualunque contenuto audiovisivo, produce quindi dapprima il superamento dei confini tradizionali tra i vari media (cinema, televisione, web), e quindi, conseguentemente, la loro progressiva ibridazione.

Senza dimenticare, ovviamente, che c’è un quarto attore sulla scena. Che pur utilizzando l’hardware televisivo per il proprio output finale, gioca una partita tutta sua. É l’industria dei videogames, che ormai compete per fatturati con quella cinematografica, e che sempre più si approssima al realismo di questa, al tempo stesso reinventandolo in forme, anche narrative, del tutto nuove, grazie alla forza dell’interattività.

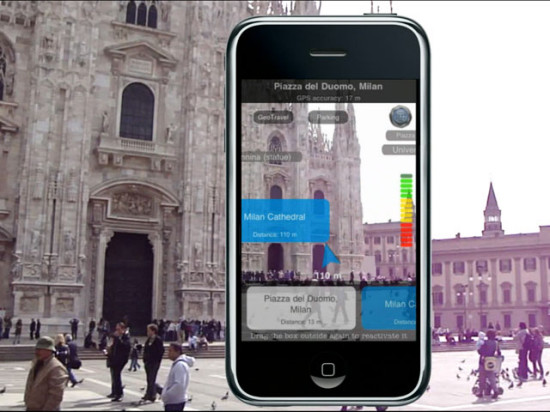

Vale qui la pena di citare brevemente un ulteriore innovazione tecnologica, di cui i videogames ci offrono un esperienza – sia pure virtuale – massiva, ovvero la realtà aumentata. La possibilità di disporre, in tempo reale ed in sovraimpressione sull’immagine percepita, di un flusso informativo di dati capaci (appunto) di aumentare la nostra cognizione, e quindi di condizionare diversamente la nostra esperienza percettiva.

E se ancora si tratta di un uso prevalentemente informativo, non ci vuole molto ad immaginare come possa intervenire, in un futuro assai prossimo, sull’entertainment e – forse – anche sull’arte (sul tema, cfr. Augmented Reality Art, Springer, 2014).

Assistiamo quindi ad un articolato processo, in cui le diverse forme espressive che utilizzano l’immagine in movimento interagiscono l’una con l’altra su diversi piani. Cinema, televisione, videoarte, web, videogames, non utilizzano soltanto le medesime tecnologie di produzione, così come non usano semplicemente un canale distributivo, basato sulla medesima tecnologia.

Queste diverse forme espressive, ciascuna con il proprio linguaggio, una propria grammatica e sintassi dell’immagine, continuamente esondano dal proprio campo, si inoltrano in quelli altrui, e si contaminano l’un l’altro.

Sotto il profilo del linguaggio grafico, ad esempio, web e televisione hanno sviluppato un dialogo, fatto di reciproche influenze, particolarmente rilevabile nelle sigle tv, negli stacchi pubblicitari, e – ovviamente – soprattutto nei canali di tendenza come MTV.

Questo processo di ibridazione linguistica è per il momento concentrato soprattutto nelle forme espressive di natura commerciale: cinema, tv, web e videogame. Ne resta ai margini la videoarte che, per quanto dovrebbe per sua natura essere avanguardia nei linguaggi espressivi, rimane penalizzata proprio dalla sua natura non-commerciale, e quindi per certi versi ancora artigianale, se paragonata alla potenza industriale che mettono in campo le altre.

Laddove la videoarte riesce ad invadere campi altrui è, forse fin troppo ovviamente, verso il cinema. Anche se questa interazione sembra prevalentemente segnata da un prevalere del linguaggio filmico. Dal videoartista Reggio, che al cinema porta Koyaanisqatsi (un film-documentario interamente senza dialoghi), al videoartista Steve McQueen che porta nelle sale dapprima il claustrofobico Hunger (sull’hunger-strike dei prigionieri repubblicani irlandesi all’inizio degli anni ‘80) e poi 12 anni schiavo, recentemente premiato con alcuni Oscar.

Del resto, anche tra le arti visive, la videoarte è ancora considerata figlia di un dio minore. Paradossalmente, se si considera appunto come la moving image sia invece un elemento così presente nel panorama sociale. Con la sola forse eccezione di Bill Viola, le cui opere sono ormai delle vere e proprie produzioni quasi cinematografiche (basti pensare a The Raft), per i videoartisti il mercato dell’arte è quasi del tutto precluso, e la stessa circolazione della videoarte – per quanto sia indubbiamente in crescita – rimane marginale, senza riuscire ad arrivare ai media mainstream.

Presente fortemente sul web, sia pure attraverso canali di nicchia, risulta praticamente assente dalla televisione, anche all’interno dei programmi e dei canali dedicati all’arte. E questo gap, il permanere di questa separatezza, se da un lato impedisce alla videoarte di raggiungere il grande pubblico, dall’altro crea una barriera che impedisce il riverbero della ricerca estetica e del linguaggio sperimentale – propri dell’arte – sull’intero universo dell’immagine in movimento. Sulla capacità – o meno – di superare questa barriera, si gioca una partita destinata a condizionare il linguaggio visivo dei prossimi decenni.

autore: Enrico Tomaselli