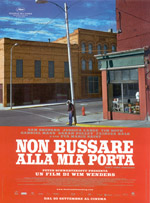

I veri protagonisti di “Don’t Come Knocking” sono le lande desolate del Montana, paesaggi che sembrano rappresentare la vacuità esistenziale contrappuntanta da una luce di fondo che comunica invece una speranza imperitura. Il film di Wim Wenders è la storia triste di un attore western arrugginito che cerca di riscattare la propria vita caratterizzata da esperienze dissolute. Vuole trovare in sé ancora qualcosa di buono, e per farlo è pronto a lasciare un set cinematografico. Ritornerà dalla madre, interpretata dalla gagliarda Eva Marie Saint, e da lei apprenderà di avere un figlio. Per riuscire ad incontrarlo dovrà però decriptare, e quindi rivivere, tutte le sue vicende passate, tra fiumi di alcol e donne. Visiterà nel suo lungo viaggio sia i deserti rocciosi quanto le putrescenti cattedrali del gioco d’azzardo, sinonimo del suo decadimento morale.

I veri protagonisti di “Don’t Come Knocking” sono le lande desolate del Montana, paesaggi che sembrano rappresentare la vacuità esistenziale contrappuntanta da una luce di fondo che comunica invece una speranza imperitura. Il film di Wim Wenders è la storia triste di un attore western arrugginito che cerca di riscattare la propria vita caratterizzata da esperienze dissolute. Vuole trovare in sé ancora qualcosa di buono, e per farlo è pronto a lasciare un set cinematografico. Ritornerà dalla madre, interpretata dalla gagliarda Eva Marie Saint, e da lei apprenderà di avere un figlio. Per riuscire ad incontrarlo dovrà però decriptare, e quindi rivivere, tutte le sue vicende passate, tra fiumi di alcol e donne. Visiterà nel suo lungo viaggio sia i deserti rocciosi quanto le putrescenti cattedrali del gioco d’azzardo, sinonimo del suo decadimento morale.

Senza dubbio il regista di Dusseldorf ha lavorato sulla fotografia, volutamente “hopperiana”, sancita da un ritmo lento, mai macchinoso. Fin dall’inizio la storia si dipana con una cadenza quasi contemplativa, che neanche gli acuti della trama possono alterare. La macchina di Wenders si muove sempre con la stessa velocità trasportando lo spettatore in una bolla temporale, per contenere – ripudiando il fuori campo – tutti i personaggi. Pur non essendo l’autore della sceneggiatura, firmata dall’attore protagonista, Sam Shepard, Wenders lascia il suo marchio nei solchi che si aprono tra un dialogo e l’altro. La narrazione non cerca di mostrare, ma di registrare le sensazioni psicologiche, a mo’ di sismografo dell’anima, focalizzando i dettagli, piccoli ma importanti. Gli sguardi sono l’unico mezzo comunicativo che si stanzia tra i personaggi. Soltanto alla fine ci sarà un contatto fisico, l’unico nel film ad essere autentico, quello tra Shepard e la sua presunta figlia Sarah Polley.

L’afflato del film si avvale di performance intense, a partire da Jessica Lange, grande contraltare drammatico di Shepard. Dalle piaghe del racconto più volte, ci viene regalata qualche scena burlesca con il grande contributo di Tim Roth, che interpreta un personaggio quasi tarantiniano: a metà strada tra le movenze da killer a pagamento ed esattore delle tasse, in uno stile noir gaio, molto autoironico. L’altro aspetto del film che merita di essere menzionato è la colonna sonora di T-Bone Burnett: una sorta di lungo piano sequenza interminabile. Il suono riverberato della chitarra che soggiace agli eventi, ripete sempre lo stesso fraseggio come un flusso di coscienza continuo, il cui ritmo non può che impreziosire la pellicola. Il regista de “Il cielo sopra Berlino” giostra bene anche il rapporto filiale di Grabiel Mann, senza cadere nel patetismo o nel facile sentimentalismo.

“Don’t Come Knocking” è una lunga storia che riesce a toccare lo spettatore senza ritmi serrati, e forse in questo sta la sua forza. Pur non essendo un capolavoro assoluto, è sicuramente una prova di grande spessore drammatico.

Autore: di Roberto Urbani